Pour cette nouvelle édition du Festival international du film d’animation d’Annecy, c’est Angelo la Débrouille, personnage emblématique du studio TeamTO, qui apparait lors de la vidéo de présentation. Ayant la difficile tâche de succéder à la chanson d’Ariol de l’année dernière, il nous en met plein la vue dans une vidéo très dynamique et bourré de référence à la culture pop. L’ensemble est un peu décousu, surtout vu comment cela se termine mais comme nous le précise un des personnages à la fin, il ne faut pas faire attention à ce qu’il se passe. Cependant son prédécesseur avait mis la barre très haut et il souffre malheureusement de la comparaison. Mais ne le dénigrons pas pour autant, car il mettait lui aussi l’ambiance et là est le principal.

De son côté, l’école des Gobelins s’en est à nouveau donné à cœur joie pour les vidéos journalières. Il faut dire qu’avec le Brésil, musique et couleur sont à la fête. Nous avons donc une présentation des habitants en général, des coutumes, des chants et des danses. Mais les étudiants ont mis aussi en valeur la nature, ce qu’elle peut nous apporter et les dangers qui la guette. Sans oublier les problèmes sociaux malheureusement présents dans le pays. Nous avons donc la peinture globale d’un pays très dynamique, à l’histoire riche et à la portée mondiale. C’est encore une belle réussite pour l’école des Gobelins.

Et maintenant que nous avons été bien accueillis, entrons dans le vif du sujet !

1 – Brésil et musique, un duo assez logique

2 – Des suites et de l’insolite

3 – Avant tout de l’émotion

4 – L’Asie bien représentée

5 – Le Japon n’est pas en reste

6 – Conclusion

7 – Palmarès

8 – Résumé des longs métrages

Brésil et musique, un duo assez logique

Pays à l’honneur cette année, le Brésil a plus l’habitude de marquer les esprits avec le Carnaval de Rio, la samba, le football ou la grande statue du Christ. Plutôt discret au niveau de l’animation, le pays a gagné une grande reconnaissance avec le Cristal du long métrage remporté en 2013 par Rio 2096: A Story of Love and Fury (Uma História de Amor e Fúria) de Luiz Bolognesi. Il fut suivi en 2014 par L’Enfant et le Monde (O Menino e o Mundo) d’Alê Abreu qui lui reçut le doublé Cristal du long métrage et Prix du public. Et finalement il y eut le court métrage Guida de Rosana Urbes, prix Jean-Luc Xiberras de la première œuvre et mention spéciale du prix Fipresci en 2015. Ces trois titres étaient d’ailleurs programmés en projection plein air pour ceux qui ne les connaissaient pas. Tito et les Oiseaux (Tito e os Passaros) de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto Dias eut cette année la dure tâche de succéder à ses valeureux prédécesseurs. Il n’eut cependant pas le même succès, bien qu’il ne déméritait pas. Voyez plutôt :

Une épidémie se répand à travers le monde, une épidémie de… PEUR ! Les gens inquiets tombent malades et se transforment progressivement en pierre. Mais comment ne pas avoir peur ? Le monde est dangereux, nous répète à la télévision le charismatique Alaor… De son côté, Tito, 10 ans et vivant seul avec sa mère, réfléchit à une solution. Il comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde !

Comme L’enfant et le Monde, son style graphique est très original : en effet ici on dirait que tout a été fait avec de la peinture, dans un style assez simple. Et cela correspond à la réalité car l’équipe du film a photographié des coups de pinceau à la peinture à l’huile, intégrés ensuite à l’animation. Puis, des textures et des traits de peinture étaient encore ajoutés afin d’améliorer l’ambiance lumineuse, les ombres et d’autres effets comme la fumée, le feu, etc. De plus en fonction de l’avancée du film et de la propagation de la peur, l’arrière-plan se déformait graduellement. L’aspect général du film peut paraitre simpliste mais beaucoup de travail a été nécessaire pour arriver à ce résultat. De même le scénario et la narration oriente cette œuvre vers les enfants. Cependant, à nouveau comme L’enfant et le Monde, Tito et les Oiseaux s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Pour les premiers, c’est normal : il a été créé pour eux, des enfants en sont les héros, vivant une aventure extraordinaire. Pour les adultes, c’est lié aux questions qu’il aborde : la peur du lendemain, de l’étranger, de l’inconnu. Relayées par les médias (nous en venons presque à nous demander si cela n’est pas intentionnel), ces peurs rongent nos sociétés, s’immisçant de partout et mettant à mal notre manière même de vivre. De multiples variétés de ce fléau sont mis en scène, comme tout simplement le cas des oiseaux « urbains » avec les pigeons : ils font partis du paysage mais on les accuse d’être des porteurs de maladie. Ce sujet dérangeant est donc abordé avec talent, surtout qu’il est compréhensible et par les adultes, et par les enfants. Cette prouesse vaut à ce long-métrage d’être à découvrir absolument, tous ensemble, en famille.

Plusieurs autres programmes spéciaux rendaient hommage à l’animation brésilienne, un sur les séries télés (destinés aux enfants), un sur les films de commandes et trois sur les courts métrages. De nombreux thèmes d’actualités sont abordés par ses derniers comme la musique, la danse, la sensualité mais également le sexe et la déforestation. La plupart des œuvres présentées datent d’après l’an 2000, avec 4 incursions dans les années 80/90. Cependant l’animation brésilienne existait bien avant cela. Kaizer d’Alvaro Marins fut ainsi le 1er court métrage brésilien, sorti en 1917 et Sinfonia Amazônica (Amazon Symphony) d’Anelio Latini Filho le 1er long métrage, sorti en 1954. Cependant jusque dans les années 60, la production resta très faible et s’orienta surtout ensuite vers la publicité. Il y eut une bonne accélération dans les années 80 au niveau des séries télévisées et des films. Néanmoins Cassiopéia de Clovis Veira sorti en 1996 fut le prochain titre marquant en étant le 1er long métrage en 3D (1 an seulement après Toy Story !). L’explosion a surtout lieu dans les années 2000, où de nombreux studios et réalisateurs firent leur apparition. Et cela ne se fit pas au détriment du talent, comme le prouve les prix gagnés rien qu’à Annecy par les 2 longs métrages précédemment cités, ainsi que le court. Assez méconnue, l’animation brésilienne n’a donc plus rien à démontrer et ne mérite qu’à être reconnue. Pour ceux qui souhaitent une séance de rattrapage sur l’histoire, la production et les personnages importants de celle-ci, rien de mieux pour commencer que Luz, anima, açao (Lumière, animation, action) d’Eduardo Calvet, diffusé également en programme spécial.

Si la musique est indissociable du Brésil (carnaval et samba obligent !), elle l’est aussi pour l’animation et mérite donc largement qu’on lui rende hommage. Comme les premiers films, elle était au départ muette, l’ambiance n’étant alors assurée que par des sons et bien sûr la musique. Petite boucle entêtante, utilisation d’une composition déjà existante ou morceau originale, le choix est très vaste. Celui varie également en fonction des époques, du propos et du public visé. Si on excepte les œuvres créées pour un titre en particulier (les clips par exemple), l’animation a donc eu très vite besoin de support audio. Certains créateurs se sont spécialisés dans cette production, d’autres n’hésitent pas à recourir à un orchestre complet tandis que les moins fortunés bidouillent sur un synthé.

Des symphonies orchestrales de Fantasia (de James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe, Norman Ferguson, Jim Handley, Thornton Hee, Wilfred Jacksson, Hamilton Luske, bill Roberts et Paul Satterfield, 1940, Etats-Unis) en passant par le clip très « flower power » de la chanson Love is all de Roger Glover (1974, Etats-Unis), le film Interstella 5555 reprenant la musique de Daft Punk (réalisé par Kazuhisa Takenouchi et utilisant le graphisme de Leiji Matsumoto, 2003, Japon/France) aux nombreuses compositions pop/rock des idols virtuelles comme Hatsune Miku (par exemple Sekiranun Graffiti de ryo et Dixie Flatline pour la musique, Atsuya Uki et Yuuici Takahashi pour l’animation), les choix et les exemples sont multiples, voire innombrables.

A travers les différents programmes spéciaux, le Festival rend hommage à la musique dans le cinéma d’animation, ce qui revient à mettre en avant les musiciens, les compositeurs, les interprètes, bref tous ceux qui participent à la création de la musique. Que cette dernière soit utilisée en fond sonore, au moins sur un style précis (programmes Classique et Opéra), qu’elle soit le point de départ d’expériences visuelles (De Visu) ou qu’elle travaille conjointement avec l’animation (Pop rock), elle est indissociable du processus de création artistique. Et parfois la frontière entre musique et animation et encore plus floue, comme avec la rétrospective Thee Wreckers Tetralogy de Rosto (2008-2018, Pays-Bas), où nous ne savons plus qui sert quoi. Le réalisateur et musicien conclue avec Reruns son ensemble de 4 courts métrages, qui ne sont pas des vidéoclips mais une sorte de Fantasia de l’ère Rock’n’roll, comme aime à le dire leur créateur. Le programme contenait également le documentaire Everything’s Different, Nothing Has Changed qui permettait d’en savoir plus cette œuvre atypique.

Pour finir, quoi de mieux également pour apprécier le couple animation-musique que des concerts ! Deux styles nous ont été proposés avec d’abord le Ciné-concert Octuor de France qui magnifia un ensemble éclectique de courts métrages muets par des compositions modernes mais très justes et émouvantes. Le concert de Dominique A de son côté fut le théâtre d’une expérimentation visuelle ; en effet Sébastien Laudenbach, réalisateur entre autres de La jeune fille sans les mains, compléta la prestation musicale par des animations exécutées en direct. De la magie en live !

Des suites et de l’insolite

Les séances évènements ont fait la part belle aux gros titres américains, comme cela arrive régulièrement. Cependant nous pouvons nous étonner de quelque chose. Nous avions en effet cette année : Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses (Hotel Transylvania 3) de Genndy Tartakovsky, Dragons 3 : Le Monde Caché (How to Train Your Dragon : The Hidden World) de Dean Deblois, Ralph 2.0 (Ralph Breaks the Internet : Wreck-it Ralph 2) de Rich Moore et Phil Johnston et Les Indestructibles 2 (Incredibles 2) de Brad Bird. Même s’il s’agit de titres de qualité, venant de grands studios (respectivement Sony Pictures, DreamWorks, Disney et Pixar), nous pourrions nous interroger sur leur créativité en ne découvrant que ce ne sont que des suites. Et pourtant !

Hôtel Transylvanie 3 change de cadre pour emmener tout le personnel en vacances sur un paquebot, ce qui ne l’empêchera pas, au détour d’une histoire d’amour, de devoir affronter la réalité d’un terrible secret. Dragons 3 est là pour clôturer la trilogie (normalement) avec dragons et vikings qui vont devoir lutter pour leur destin contre un ennemi redoutable, tandis qu’Harold va devoir s’affirmer en étant que chef. Ralph 2.0 reprend presque directement la fin du 1er volet avec un passage de l’arcade, environnement limité, à internet, aux possibilités infinies, où se perdent Ralph et Vanellope. Les Indestructibles 2 commence lui exactement au même moment où se terminait le 1er opus et met la famille Parr à rude épreuve entre la perte de ses repères du père, la renommée calculée de la mère et la condition des super héros, qui est encore très précaire.

Est-ce que tous ces titres surfent sur le succès des volets précédents ? Difficile de prétendre le contraire mais cela ne doit pas occulter leurs propres qualités. Entre continuité logique de leur univers et exploration d’autres possibilités, ils apportent tous quelque chose, ont leur propre intérêt tout en étant tout de bons divertissements. Au final que demander de mieux ?

Si nous voulions vraiment trouver de l’originalité, il fallait regarder le reste des longs métrages et là, il y avait de quoi faire.

On commence avec Insect de Jan Svankmajer (République tchèque) où le réalisateur, artiste touche à tout, nous propose un mélange de prises de vues réelles et d’animation d’objets. Assez « vieillot » dans son style et sa narration, il met en scène une troupe de théâtre dont les membres, à force de répéter la pièce « De la vie des insectes » des frères Capec, se transforment peu à peu en… insectes. Il est cependant difficile d’accès et le peu de scènes animées présentes font que sa sélection ici étonne. On change complètement de genre avec Chuck Steel : Night of the Trampires de Mike Mort (Royaume-Uni), qui est un hommage totalement décomplexé aux films des années 80. Tout est à prendre au second degré dans ce long métrage utilisant des marionnettes et de la pâte à modeler, très bien réalisé (voire trop lors des scènes gores) et animé. C’est un bon défouloir, un peu vulgaire, mais qui ne prend pas la tête. En revanche, on peut se la prendre avec Seder-Masochism de Nina Paley (Etats-Unis), mais pour éviter de se la cogner à force de rire. Déjà remarquée à Annecy avec Sita chante le blues (Sita sing the blues) en 2008 qui lui avait valu le Cristal du long métrage, la réalisatrice nous propose ici un brûlot sur la religion et le patriarcat, en servant de l’Exode comme toile de fond. Tout le monde en prend pour son grade dans ce film à la réalisation très « cheap » mais au propos très juste et subtil. Décalé et satirique, il fait un bien fou en rafraichissant l’esprit tout en nous poussant à réfléchir.

Virus Tropical de Santiago Caicedo (Colombie) est le premier film des films sud-américain à accompagner Tito et les Oiseaux. Tiré de la bande dessinée autobiographique de Power Paola, il raconte l’enfance d’une fille qui n’était pas attendue, ballotée entre l’Equateur et la Colombie. Entourée de « trop » de femmes à la personnalité forte, elle va développer un esprit assez cynique. Drôle mais également très vrai, le film aborde de manière réjouissante et sans trop de filtre la vie presque ordinaire de la jeunesse locale. C’est une bonne surprise à découvrir. The Wolf House (La casa lobo) de Cristobal Leon et Joaquin Cocina (Chili) complète la liste sud-américaine mais dans un style bien plus noire. Reprenant la structure de contes comme le Petit Chaperon Rouge ou Les 3 Petits Cochons, il en inverse le propos pour mettre en avant… le loup ! C’est lui le maitre de l’histoire, cette dernière devenant de plus en plus pour Maria, l’autre protagoniste, un cauchemar. Entre un ancien caporal SS et les miliciens du dictateur Pinochet, nous nous doutons bien que le scénario va être très noir… Cependant la réalisation en animation d’objets et photos arrive à rendre l’ensemble supportable, bien que l’histoire soit terrifiante. Nous ne pouvons qu’applaudir la performance des 2 réalisateurs, qui ont amplement mérité de gagner la Mention du jury avec leur œuvre.

Cinderella The Cat (Gatta Cenerentola) d’Ivan Cappiello, Alessandro Rak, Marino Guarnieri et Dario Sansone (Italie) n’est peut-être pas aussi insolite ou original que les titres précédents. Cette libre adaptation de Cendrillon est pourtant plus riche que l’on ne pourrait le croire entre les multiples références visuelles et le travail sur le nom des personnages. Il ne faut d’ailleurs pas en manquer le début car tous les détails ont leur importance. Tout se base sur les souvenirs, la mémoire, et la petite Mia, qui a tout perdu, se voit aidé par les hologrammes du bateau ; ceux-ci font office de mémoire passée, présente et future, tout en servant de frontière étonnante entre illusion et réalité. La musique et les chansons participent activement à l’ambiance du film, dont la richesse et la profondeur sont insoupçonnées.

Nous avons donc à boire et à manger dans la sélection de cette année. Mais qu’en est-il du reste ?

Avant tout de l’émotion

Et bien la suite, c’est de l’émotion. Je ne dis pas que les longs métrages précédents n’en avaient pas. Ici il s’agit plutôt de la dure réalité, celle qui a marqué les esprits et qui ne laisse personne intact. Entre injustices et guerres, crimes et mensonges, la vie n’est pas simple pour tout le monde. Et l’animation peut aider elle-aussi à se le remémorer ou à le faire comprendre.

On commence avec Parvana, une enfance en Afghanistan (The Breadwinner) de Nora Twoney (Canada, Irlande, Luxembourg), futur prix du jury et du public. A travers les yeux d’une jeune fille, nous découvrons un pays en ruine, encore en guerre (même si elle est lointaine) et aux mains des Talibans. Alors que les femmes sont écrasées, elle décide de se battre pour nourrir sa famille et faire libérer son père. Vu principalement par ces yeux, l’histoire n’est pas très violente physiquement, elle l’est surtout psychologiquement. Entre les humiliations, les mariages forcés, la condition des femmes et la rigidité de la société, elle ne cache rien mais ne prend également jamais vraiment parti pour ou contre les Talibans. Parvana est un modèle de courage, et un peu aussi d’inconscience, dans son monde où seules quelques personnes luttent contre sa sclérose. Elle ne rêve pas de grandes choses, seulement de pouvoir vivre paisiblement avec toute sa famille. La réalisation de ce long métrage est simple, comme il n’a pas besoin de grands effets spéciaux, mais décors, couleurs et animation sont impeccables. Les petites parties sur le conte, qui sont dans un autre style graphique, sont elles aussi très belles. Même si elle n’occulte rien, c‘est une œuvre à voir en famille, tant pour le parcours d’une jeune fille déterminée que la dure plongée dans un pays opprimé.

Funan de Denis Do (Belgique, Cambodge, France, Luxembourg) est un hommage que le réalisateur rend à sa mère, qui est elle-même une réfugiée cambodgienne. Depuis qu’il était petit, il écoutait ses histoires et voulait les mettre en scène. Comme il n’existait pas de film d’animation sur ce sujet, il s’est lancé sur un long métrage, ignorant les conseils de d’abord faire un court. Cela ne se fit pas sans difficulté, notamment financière, mais un des aspects difficiles fut pour Denis Do de remettre de l’ordre dans les souvenirs de sa mère. Il est donc retourné avec elle au Cambodge (alors qu’elle y est interdite de séjour) et il a visité des villages. Là il a ressenti les émotions et les souvenirs des habitants, qui sont encore marqués par la folie des khmers rouges. Il a été encore plus motivé pour faire ce film (bien qu’il eût encore des doutes sur son utilité la veille de sa diffusion au festival d’Annecy) et ce fut une très bonne nouvelle pour nous. Dans le même style que Parvana, bien que nous suivions cette fois-ci des adultes, la violence est surtout psychologique, ce qui est normal vu que les autorités cherchaient surtout à remodeler les cambodgiens à leur image. Il n’y a pas de sang, quasiment pas de mort visible à l’image et pourtant nous ressentons l’oppression, l’humiliation et la terreur. Le peu de dialogue, associé à la musique et à la mise en scène, est suffisant pour poser une ambiance qui nous met mal à l’aise, malgré des graphismes relativement simples. Cette histoire, dans laquelle de nombreux peuples pourraient se retrouver, n’est pas un reportage mais plutôt un témoignage. Il s’agit de montrer, en plus du courage et de la détermination infaillible d’une mère, la souffrance d’un peuple face à une dictature implacable et aveugle. C’est un très beau film, émouvant et poignant, dur mais pourtant indispensable.

Another Day of Life de Raul de la Fuente et Damian Nenow (Allemagne, Belgique, Espagne, Hongrie, Pologne) met en scène le voyage du journaliste polonais Ryszard Kapuscinski en 1975 en Angola. Parti pour chroniquer un nouveau massacre en Afrique, il se retrouve au cœur de la guerre civile et assiste, impuissant, à la dure réalité de la guerre. Sans concession, très réaliste grâce à la rotoscopie, ce long métrage est clairement destiné aux adultes. Très bien documenté, adaptant le livre que le journaliste a écrit après son aventure, il parle d’une page de l’histoire africaine assez méconnue qui fut symptomatique de la rivalité entre les Etats-Unis et le bloc soviétique. Nous découvrons aussi les tentatives d’annexion du pays par l’Afrique du Sud tandis qu’une violence inouïe s’abat sur les populations, notamment les plus pauvres. Le film parle également de l’éthique journalistique : doit-on tout dire quitte à risquer de bouleverser l’ordre mondial ou déguiser la réalité pour ne pas alerter sur les vrais enjeux ? Le message est donc très fort, surtout à notre époque où les réfugiés politiques et les victimes de guerre de tout bord sont de plus en plus nombreux.

Wall (le Mur) de Cam Christiansen (Canada) est un documentaire réalisé après 8 ans de travail. Il aborde selon trois angles – social, politique et économique – les répercussions sur les populations palestiniennes et israéliennes de la présence du mur de séparation entre les 2 communauté. S’attardant avant tout sur les faits, il présente en noir et blanc (à l’image de la vie sans nuance des habitants) la misère des uns et le repli sur soi des autres, dans une situation absurde qui vire au cynisme. Assez stylisé mais froid et parfois peu engageant, le graphisme est à l’image de ce qui se passe là-bas. Le réalisateur n’a pas totalement de parti pris : il cherche d’abord à nous expliquer ce que les protagonistes n’arrivent plus eux-mêmes à comprendre.

Chris the Swiss d’Anja Kofmel (Suisse) est une sorte de documentaire (sans en être vraiment un) assez personnel. Il s’agit de l’enquête sur la mort d’un jeune journaliste suisse, assassiné en janvier 1992 lors du conflit yougoslave alors qu’il était vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère, par la cousine de celui-ci, la réalisatrice elle-même. Ne cherchant pas à être rigoureux et définir la vérité (probablement délibérément), ce long métrage est d’abord un exutoire de cauchemars d’enfant, puis le suivi du parcours de Chris (de son vrai nom Christian Würtemberg) et enfin une peinture assez morbide sur la réalité de la guerre serbo-croate. Mélange d’images d’archive et d’animation, il débute comme une sorte d’enquête policière pour retrouver les assassins du journaliste, se servant des carnets de ce dernier pour retracer son histoire. Ensuite en parlant de « l’intérêt » de Chris envers ce conflit, il cherche à en expliquer les fondements, très anciens. En s’aidant également de plusieurs témoignages, Anja Kofmel aborde le conflit sur le point de vue historique, parle d’ethnie, de mercenaires, de religions. Elle met en scène dans un style très cru, très noir et assez rude les horreurs de la guerre et la folie des hommes.

Un Homme est mort d’Olivier Cossu (France) est peut-être moins poignant que les films précédant mais il n’en dégage pas moins une émotion et une force qui marquent les spectateurs. Il est basé sur une histoire vraie : lors d’une manifestation des ouvriers sur leurs conditions de travail à Brest en 1950, la répression sanglante qui a suivi a causé la mort du jeune Edouard Mazé. Alors que les amis d’enfance de ce dernier sont décidés à continuer la lutte, le cinéaste militant communiste René Vautier viendra filmer les ouvriers et leurs quotidiens pour créer un moyen de battre mais à sa manière. Adaptant la bande dessinée de Kris et Davodeau du même nom, ce long métrage élargit le champ narratif de celle-ci en incluant des personnages féminins, en montrant la réalité de la vie des manifestants et le travail colossal qui devra être accompli pour la reconstruction.

Pour finir, nous pouvons parler un peu du futur Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbe-Mevellec (France), présenté en Work In Progress. Le film adapte le roman de Yasmina Khadra (nom de plume de l’algérien Mohammed Moulessehoul) qui narre le quotidien de plusieurs personnages en Afghanistan à la fin des années 90, évoluant d’un Kaboul en ruines et occupé par les talibans. D’abord prévu en live, il est passé à l’animation mais plus pour des facilités de diffusion que pour alléger sa production. Par exemple toutes les voix ont été enregistrées par des interprètes en costumes, pour augmenter le réalisme. Les dessins évoquent l’aquarelle, avec peu de lignes et beaucoup de blancs, pour éviter que les décors ne passent avant le propos et pour symboliser le soleil qui écrase la ville. Disposant d’un bon budget, avec des choix de réalisation audacieux, adaptant une histoire forte, ce long métrage a des chances d’être un grand moment d’émotion. Rendez-vous au prochain festival pour le confirmer ? Nous l’espérons.

L’Asie bien représentée

Après l’opulence de l’année dernière, Chine à l’honneur oblige, l’Asie (hors Japon) était représentée par beaucoup moins de longs métrages. Mais cela ne veut pas dire que la qualité n’était pas là, au contraire.

Un des titres les plus attendus de cette année était Have a Nice Day de Jian Liu (Chine). Déprogrammé à la dernière minute l’année dernière, il avait attisé malgré lui la curiosité à son sujet. Il faut dire que son réalisateur avait déjà marqué les esprits avec son premier long métrage Piercing 1, également présenté au festival d’Annecy. Fait avec peu de moyens et en dehors des circuits habituels, ce long métrage que Jian Liu a réalisé seul est un petit bijou de film noir où la laideur de l’âme des personnages (corruption est le maitre mot) est égale à celle de la ville décrite. Have a Nice Day est un peu plus « politiquement » correct, vu que les protagonistes ne sont presque que des criminels ou des exclus de la société. Cependant cette dernière en prend toujours autant pour son grade et ce n’est pas flatteur pour la Chine. Comme l’équipe du film se résume presque encore uniquement à son réalisateur, l’ensemble est assez sommaire. Animation, décors, couleurs, tout montre un flagrant manque de moyens. Néanmoins la mise en scène et le découpage de l’action sont très dynamiques, ce qu’il fait que l’on ne s’ennuie pas. Bien que l’histoire soit sombre et violente, une bonne dose d’humour agrémente le tout, ce qui la rend très digeste. Par exemple, le Boucher, tueur à gage très efficace, est constamment dérangé sur son portable par des appels commerciaux, surtout en plein travail. En bref il s’agit d’un film d’action efficace, à la morale cinglante et qui nous marque par son ambiance assez crue.

Cats de Gary Wang (Chine) est une petite surprise. La réalisation est très bonne, nette, colorée et lisse, peut-être un peu trop (les décors sont cependant variés pour que cela ne se remarquent pas trop). Le pitch de départ est assez simple, un père veut retrouver son fils parti à la recherche d’un lieu mythique, mais le scénario se révèle finalement très touffu. De multiples lieux apparaissent, avec de nombreux personnages dont plusieurs sont très importants, tandis que plusieurs autres histoires se mêlent à l’intrigue principale. Il y a beaucoup de rebondissements, des scènes calmes et de l’action frénétique, alors que des intérêts divergents cherchent à cohabiter. Le petit chat puis son père vont venir bouleverser un équilibre précaire, quitte à tout mettre en péril. Ce film est plutôt destiné aux enfants, bien que certaines références leur seront forcément obscurs. Cependant une scène m’a un peu perturbé : si en apparence elle peut paraitre drôle, notamment pour le public visé, en y réfléchissant bien elle est pour moi extrêmement cruelle. A part ce détail, j’ai passé un bon moment devant ce long métrage. Accessible, drôle, il comporte aussi son lot d‘émotion et il est suffisamment dynamique pour nous maintenir en haleine. Il remplit donc parfaitement son rôle de divertissement et est d’une qualité technique qui fait plaisir à voir.

On Happiness Road (Happiness Road) de Hsin-Yin Sung (Taïwan) est un film qui cache pas mal son jeu. D’abord l’histoire mélange en permanence passé et présent, avec une frontière très floue, les Tchi adulte et enfant se croisant régulièrement (quand ce n’est pas le fantôme de la grand-mère qui s’invite). Ensuite le style est très coloré et un peu naïf ; pourtant les détails et thématiques visibles sont souvent très sérieux (présence américaine, ouverture du pays, transition vers la démocratie, contestations étudiantes, etc.). Enfin il parle du bonheur, de la recherche de celui-ci ; ou plutôt indirectement de la perte de ses rêves d’enfant, de ses illusions, de la course vers un bonheur imaginaire. Le « rêve américain », s’évader de ses racines ouvrières, se marier avec un blanc ? Est-ce vraiment cela qui peut épanouir Tchi alors que son ami Betty, restée au pays est une mère heureuse de 2 enfants ? Est-ce que mettre toutes les chances de son côté, profiter de ses capacités, oblige nécessairement de perdre ses racines et ses rêves ? Ce 1er film d’animation de Hsin-Yin Sung est donc une petite merveille, sensible et humaniste. Il nous dit qu’il y a des hauts et des bas, que le bonheur se mérite et que parfois il se cache. Mais il nous incite surtout à ne pas oublier d’où l’on vient et ce que l’on souhaite vraiment. C’est encore une petite merveille à voir en famille.

Pour finir, un petit mot sur The Last Fiction d’Ashkan Rahgozar (Iran). Je m’éloigne un peu de mon domaine de prédilection, l’Asie du Sud Est, mais ce film mérite que nous nous y intéressions un peu. D’abord il s’agit du 1er long métrage entièrement réalisé en Iran, créé par le fondateur du studio Hoorahkash. Il a mis 9 ans pour terminer ce projet qui lui tenait vraiment à cœur, notamment à cause de la difficulté pour obtenir des fonds. Ce n’est vraiment qu’en 2016 qu’un investisseur officiel lui a permis d’accroitre son équipe à 130 personnes environ (au lieu de 20 en moyenne) et ainsi de terminer le film. Celui-ci est basé sur un grand classique de littérature classique Perse, le “Shâhnâmeh” (ou “Livre des Rois”) du poète Ferdowsi, retraçant l’histoire de l’Iran depuis sa création du monde jusqu’à l’arrivée de l’Islam. Le segment adapté raconte l’accession déloyale de Zahak au trône de Jamkard (ancienne Perse), suite à la mort de son père qui siégeait à la place du roi officiel, Jamshid. Afaridoune, le jeune et naïf héros, sauvera des ténèbres son royaume et son peuple. Mais il lui faudra d’abord combattre ses propres démons. L’élément central est la lutte entre la lumière et les ténèbres, ces dernières pouvant prendre l’apparence d’un démon ou se cacher dans le cœur de tout homme. Parlant de la nature humaine, de ses forces et ces faiblesses, ce long métrage est d’un bon niveau technique. Le scénario est plus convenu (lutte entre Bien et Mal), bien que le matériau de base est lui original. Cependant ceci est très encourageant pour le futur de l’animation iranien, qui a enfin reçu grâce à lui la reconnaissance qu’elle mérite dans son pays.

Le Japon n’est pas en reste

En Asie, il y a bien sûr le Japon. Comme celui-ci est très prolifique en terme d’animation, il mérite un paragraphe à part, que voici.

Pour Godzilla : Planet of the Monsters et Godzilla : City on the Edge of Battle de Kobun Shizuno et Hiroyuki Shesita, l’attente était un peu spéciale. Après un Work In Progress un peu mitigé l’année dernière (les intervenants ne pouvant pas trop en révéler de détail sur les films) et le premier titre déjà diffusé sur Netflix, cette séance évènement était l’occasion de découvrir le 2ème opus en exclusivité et sur grand écran ! L’avantage, c’est que nous en prenons plein les yeux et les oreilles : avec les grands moments d’action contre Godzilla, cela donne des scènes épiques. Mais cette série de films (le 3ème est en cours, le dernier dialogue du 2ème dévoilant une très importante information), ce n’est pas que cela. Entre les préparations des humains et leurs alliés, la redécouverte de la Terre, la faune très différente, le rythme est très modulé. Mais nous ne nous ennuyons pas pour autant, tant les informations et les surprises se succèdent. Le seul vrai « détail » que nous ignorons vraiment, c’est la raison de l’apparition de Godzilla sur Terre. Côté technique, c’est assez impressionnant mais nous retrouvons certains défauts déjà vu dans le long métrage de Blame, même s’ils sont moins flagrants. A certains moments, l’image saccade et plusieurs plans font un plus « artificiels » ; le tout numérique n’est pas encore totalement maitrisé. Mais il faut rester objectif, l’ensemble est impressionnant. Cette série réinvente le mythe Godzilla avec audace et s’en sort pas trop mal. Vu le public visé, les jeunes générations qui ne connaissent pas forcément la saga du monstre géant, le style, indépendamment du format animation, est assez « shônen ». Que ce soient les personnages, le scénario ou la mise en scène, il est assez facile de faire le parallèle avec des séries d’animation à succès. Mais encore une fois, cela s’adresse à un certain public et à des fans ; vu la réaction de la salle à la fin des projections, l’objectif semble plus ou moins atteint. Il s’agit d’une série d’action avec des monstres géants de qualité, ne la boudons pas.

Aussi très attendu, Mirai, ma petite sœur (Mirai no mirai) est le nouveau film Mamoru Hosoda. Comme ses précédents longs métrages, le thème principal est la famille, avec cette fois-ci au centre de tout cela, un petit garçon de 4 ans, Kun. Une bonne partie de l’histoire est vue de sa perspective, dans un environnement normal (une maison d’architecte), ce qui donne des cadrages particuliers à certains moments. La construction de l’histoire est aussi beaucoup liée à ses humeurs, au demeurant très réalistes, ce qui donne de brusques variations de rythme. Il ne faut cependant pas oublier les parents, entre la mère qui décide de reprendre son travail et le père, freelance et homme au foyer, qui doit gérer ses 2 enfants. Nous avons donc une famille très moderne, dans un environnement qui l’est tout autant, mais très ancré dans le passé. Il y a la grand-mère, l’arbre du jardin symbolisant les générations mais également les étranges rencontres faites par Kun. En effet celui-ci, après un caprice ou quelque chose qui ne lui convient pas, rencontre alors une personne liée à lui mais venant du passé (mère, grand-père) mais aussi du futur (Mirai adolescente). Le rêve et le réel se confondent alors, mettant en place des situations qui poussent le petit garçon à réfléchir. Si toute sa famille a besoin de se reprendre avec l’arrivée de Mirai et les changements qu’elles provoquent, lui doit évoluer, retrouver sa place dans la famille en en comprenant les nouveaux enjeux. Moins « spectaculaire » que ses précédentes œuvres, très familial, Mirai reste un très bon film de Mamoru Hosoda, plein d’humour et de tendresse.

Liz and the Blue Bird (Rizu to Aoi tori) de Naoko Yamada était assez attendu au tournant suite à la précédente œuvre acclamée de la réalisatrice, A Silent Voice. Néanmoins il partait assez mal si nous regardons un peu le pitch. Le film se déroule dans l’univers de la série Sound ! Euphonium, peu connue chez nous, et prime il se concentre sur 2 personnages « secondaires ». Bon il n’est heureusement pas nécessaire d’avoir vu l’anime pour regarder le long métrage mais certains détails resteront cependant invisibles aux non-connaisseurs. Très beau visuellement (étrangement les passages montrant le conte sont un peu en décalage) et musicalement, il est aussi lent, avec une animation impeccable mais qui n’est pas mise à rude épreuve. Cependant il est peut être « difficile » à appréhender car il se base beaucoup sur les silences (ou plutôt la musique qui les accompagne), les regards et les non-dits ; il faut faire attention à tout pour ne rien louper. Et comme tout le film tourne autour de la relation entre les 2 jeunes filles, qui ne communique pas beaucoup réellement entre elles, il n’est pas évident de l’apprécier à sa juste valeur. Il se permet néanmoins un twist final assez inattendu. Parlant d’amitié, de relations humaines, d’admiration mutuelle, de compréhension de soi et de séparation, ce film est une grande œuvre, très bien construit, avec un message profond et une morale très claire. Mais son style fera que peu de spectateurs pourront vraiment l’apprécier, ou tout du moins en comprendre toutes les subtilités.

Scénariste et coordinatrice reconnue, Mari Okada s’essaye pour la première fois à la réalisation avec Maquia – When the Promised Flower Blooms, un de ses propres travaux. Avec le studio P.A. Works, peu habitué à ce type d’histoire, et un pitch de départ peu accrocheur, il était difficile de savoir à quoi nous pouvions nous attendre. Et ce fut une grande surprise ! Déjà le talent de Mari Okada est là, avec un scénario bien construit et une mise en scène efficace. Nous ne voyons pas le temps passer et un torrent d’émotions nous submerge tout au long du film. La réalisation n’est pas en reste avec une image magnifique et des décors impressionnants. L’animation est également très bonne même si quelques saccades sont visibles lorsque les dragons sont en mouvement. L’ensemble est de qualité et la musique de Kenji Kawaii, un peu plus discrète qu’à l’accoutumée mais néanmoins excellente, complète un très joli tableau. Nous pouvons donc dire que ce 1er essai est quasiment un coup de maître et nous espérons vite voir Mari Okada aux manettes d’un autre long métrage.

Réalisé en parallèle de la série télé mais par une autre équipe, Okko et les fantômes (Okko’s Inn) de Kitaro Kosaka (Japon) en reprend l’histoire globale et la structure plus ou moins épisodique. Néanmoins le public visé est plus familial et certaines scènes, comme la mort des parents d’Okko, sont beaucoup plus explicites. L’histoire commence donc par une tragédie et nous suivons les efforts d’Okko pour la surmonter. Même les fantômes, dont beaucoup de séquences avec eux sont comiques, ne sont pas là pour le fantastique mais pour aider la jeune fille à se reconstruire. Ancien animateur du studio Ghibli, Kitaro Kosake nous offre donc avec son 1er long métrage une œuvre assez psychologique. La réalisation est belle mais classique, le scénario est assez simple mais l’ensemble est empreint d’une vraie sincérité. L’évolution d’Okko est bien mise en scène, les personnages secondaires, parfois caricaturaux, sont bien écrits et l’ambiance des auberges traditionnelles japonaises bien retranscrites. Après un début assez triste, l’histoire devient à l’image de l’héroïne, pleine de vie. Ce n’est peut-être pas un grand titre mais il est capable de faire passer un bon moment à toute la famille.

Conclusion

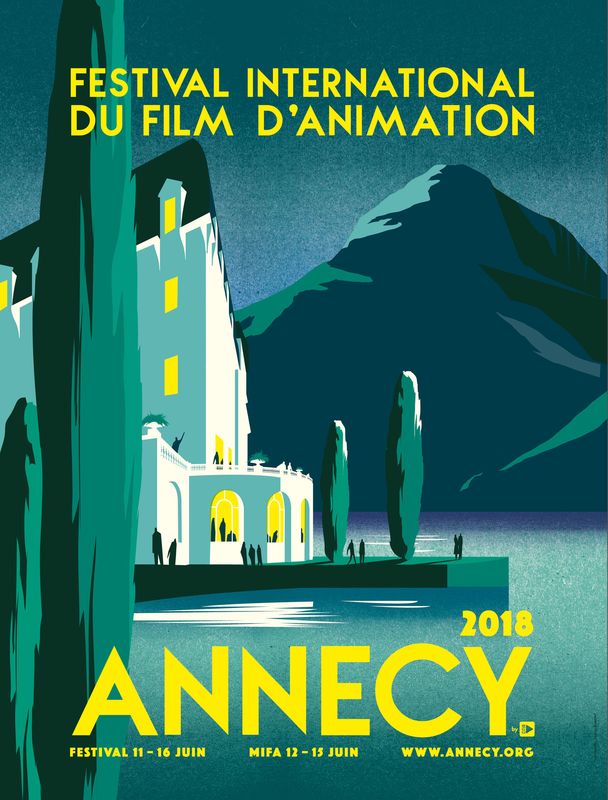

Comme je l’ai dit en introduction, la vidéo de présentation avec Angelo la Débrouille n’est pas à la hauteur de la précédente, elle n’est que « bonne ». De plus la météo lors du festival n’était pas exceptionnelle, comme l’année dernière également… Bon cela n’a rien à voir, c’est imprévisible, et si ce sont les seuls « reproches » que nous pouvons faire sur le Festival, nous pouvons dire qu’en réalité il est toujours de qualité (même s’il reste toujours impossible de tout voir). Il a exploré de nouvelles pistes avec la sélection VR toujours plus grande, modifié les programmes pour plus de visibilité (en compétition Perspectives 1 et 2, Jeune Public), etc. Donc il s’adapte, il évolue, il ne cherche pas forcément à en proposer plus mais à le proposer mieux. Porté par une équipe qui se plie en quatre pour nous (et qui doit toujours ramasser des kilos d’avions en papier), il est accueillant, convivial, varié. La programmation est plus qu’à la hauteur, proposant des titres au style, aux messages et au public très différents. Avec des avant-premières, des exclusivités, des réalisateurs et des producteurs à foison venant du monde entier, le festival international du film d’animation d’Annecy est un rendez-vous incontournable. Que de dire de plus, à part qu’il ne faut pas rater la prochaine édition ?

Fabrice Docher

Palmarès

Longs-métrages en compétition

Cristal du long métrage : Funan de Denis Do (Belgique, Cambodge, France, Luxembourg)

Prix du jury : Parvana, une enfance en Afghanistan (The Breadwinner) de Nora Twoney (Canada, Irlande, Luxembourg)

Prix du public Première : Parvana, une enfance en Afghanistan (The Breadwinner) de Nora Twoney (Canada, Irlande, Luxembourg)

Courts-métrages en compétition

Cristal du court métrage : Bloeistraat 11 de Nienke Deutz (Belgique, Pays-Bas)

Prix du jury : Weekends de Trevor Jimenez (États-Unis)

Prix Jean-Luc Xiberras de la première œuvre : Egg de Martina Scarpelli (France, Danemark)

Mention du jury : Cyclistes (Biciklisti) de Veljko Popovic (Croatie, France)

Prix du film Off-limits (ex aequo) : Le déterrement de nous (An Excavation of Us) de Shirley Bruno (France, Grèce, Haïti)et Boy Transcoded from Phosphene (Garoto transcodificado a partir de fosfeno) de Rodrigo Faustini (Brésil)

Prix du public : Weekends de Trevor Jimenez (États-Unis)

Films de télévision et de commande

Cristal pour une production TV : Pig – The Dam Keeper Poems : Yellow Flower et Hello Nice to Meet You d’Erick Ho (États-Unis, Japon)

Prix du jury pour un spécial TV : The Robot Chicken Walking Dead Special : Look Who’s Walking de Thomas Sheppard (États-Unis)

Prix du jury pour une série TV :We are Bears : Panda’s Art de Daniel Chong (États-Unis)

Cristal pour un film de commande : Leica : Everything in Black and White de Mateus de Paula Santos (Brésil)

Prix du jury pour un film de commande : Mark Lotterman : Happy d’Alice Saey (France, Pays-Bas)

Films de fin d’études

Cristal du film de fin d’études : Barbeque de Jenny Jokela (Royaume-Uni)

Prix du jury : Inaimate de Lucia Bulgheroni (Royaume-Uni)

Mention du jury : Hybrids de Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau et Romain Thirion (France)

Prix spéciaux

Prix de la ville d’Annecy : Papillons (Mariposas) d’Andrés Gomez Isaka et Mauricio Leiva Cock (Colombie)

Mention spéciale André-Martin pour un court métrage français : La chute de Boris Labbé (France)

Prix André-Martin pour un court métrage français : Ce magnifique gâteau ! de Marc James Roels et Emma De Swaef (Belgique, France, Pays-Bas)

Prix André-Martin pour un long métrage français : Le grand méchant renard et autres contes de Benjamin Renner et Patrick Imbert (France)

Prix Canal + aide à la création pour un court métrage : Bonheur (Happiness) de Steve Cutts (Royaume-Uni)

Prix Fondation Gan à la diffusion : Les hirondelles de Kaboul d’Éléa Gobbé-Mévellec et Zabou Breitman (France, Luxembourg, Suisse)

Prix Sacem de la musique originale dans la catégorie longs métrages :

Mychael & Jeff Danna pour Parvana, une enfance en

Afghanistan de Nora Twomey (Canada,

Irlande, Luxembourg)

Prix Sacem de la musique originale dans la catégorie courts métrages :

Denis Vautrin pour Cadavre exquis de Stéphanie

Lansaque et François Leroy (France)

Prix Fipresci : La chute de Boris Labbé

(France)

Prix jeune public : Vivat musketeers ! d’Anton Dyakov (Russie)

Prix du jury junior pour un court métrage : La mort, père & fils de Denis Walgenwitz et Vincent Paronnaud (Winshluss) (France)

Prix du jury junior pour un film de fin d’études : Inanimate de Lucia Bulgheroni (Royaume-Uni)

Prix Festival connexion – Région Rhône-Alpes en partenariat avec Lumières Numériques et Mèche Courte : Bloeistraat 11 de Nienke Deutz (Belgique, Pays-Bas)

Résumé des longs métrages

Have A Nice Day

Un transporteur décide de s’enfuir avec l’énorme somme d’argent qu’il devait convoyer. Son boss, bien évident en colère, appelle un tueur à gages pour le retrouver. Cependant, entre rencontres fortuites et coïncidences improbables, de multiples personnes vont être impliqués dans cette affaire, qui devient de plus en plus incontrôlable…

Les Indestructibles 2

Si la famille Parr est à nouveau unie, le problème de gestion des super-héros dans la société n’est pas réglé. Ils vont le découvrir à leurs dépens en tentant d’arrêter un super vilain voleur. Déprimés, ils apprennent qu’ils ne pourront bientôt plus bénéficier de l’aide de Rick Dicker, son service de soutien aux super-héros allant fermer. Notre famille est même obligée de rester dans un hôtel… Cependant le père et la mère sont contactés avec Lucius, alias Frozone, par Winston Deavor, un homme d’affaires philanthrope. Fan des super-héros, il leur propose un plan pour redorer leur blason à tous. Seulement seule Elastigirl est mise en avant pour le moment. Bob Parr lui doit rester avec le reste de la famille dans une des villas de Mr Deavor où elle est relogée. C’est une grande remise en question pour Mr Indestructible qui se voit confronter aux devoirs de son fils, à la crise d’adolescence de sa fille et l’apparition des pouvoirs du petit dernier… Et tout cela alors que sa femme est revenue en bien sous le feu des projecteurs.

Godzilla: Planet of the Monsters & Godzilla: City on the Edge of Battle

L’humanité a perdu! Face aux pouvoirs incommensurables de Godzilla, une sorte de dinosaure gigantesque et surpuissant, les hommes n’ont d’autres choix que de fuir la planète. Le jeune Haruo fait parti des chanceux à pouvoir embarquer sur le vaisseau Aratrum. Accompagnés de représentants de 2 autres peuples extraterrestres, les très croyants Exifs et les technologiquement avancés Bilusaludos, les rares survivants se dirigent vers Tau Cetus E, dans l’espoir de s’y établir. Mais la planète se révèle inhospitalière. Avec l’aide de Metphies du peuple Exif, Haruo, désormais adulte (le voyage ayant duré 20 ans), propose alors une autre idée : détruire Godzilla avec une méthode qu’il a développé. N’ayant guère d’autre choix, le vaisseau fait demi-tour. Cependant à cause des moyens utilisés pour se déplacer, lorsque celui-ci atteint la Terre, 20 000 ans se sont écoulés pour Elle. Elle semble avoir beaucoup changée et en prime les premières observations indiquent que leur ennemi est toujours là. Une nouvelle bataille peut commencer !

Miraï, ma petite sœur

Dans la famille du petit Kun, un heureux évènement est attendu. A 4 ans, il est ravi de la bonne humeur ambiante mais il ne se rend pas compte de ce qu’il se passe réellement. Lorsque ses parents reviennent à la maison avec la petite Mirai, tout change. Lui qui était au centre de toutes les attentions se retrouve relégué au second plan. Et malgré tout ses efforts, il n’arrive au mieux qu’à se faire gronder. Frustré, il s’enfuit dans le jardin et tombe nez-à-nez avec un étrange personnage. Se prétendant le « prince de la maison », celui-ci est en colère contre Kun, même si la présence de Mirai le dérange également. Le petit garçon ne sera à partir de maintenant plus au bout de ses surprises…

Parvana, une enfance en Afghanistan

Dans un Afghanistan occupé par les talibans, la famille de Parvana, une jeune fille curieuse et débrouillarde, survit en revendant ses affaires. Unijambiste, le père ne peut plus travailler ni même reprendre son métier d’origine, enseignant. Un jour, celui-ci se fait arrêter par un jeune taliban zélé. Sa femme tentera de se faire écouter par les autorités mais elle se retrouve battue car elle n’a plus le droit de sortir seule sans son mari. Pour subvenir aux besoins de sa famille et survivre dans ce monde où les femmes sont méprisées, Parvana n’a pas d’autre choix que de se travestir. Elle peut ainsi trouver du travail et acheter de la nourriture. Déterminée également à faire libérer son père, elle ne va pas hésiter à se mettre en danger…

Cinderella the Cat

Vittorio Basile est un riche scientifique et un armateur. Sa dernière création, le Megaride, est un navire capable d’enregistrer ce qu’il se passe en son sein et de créer des hologrammes en conséquence. Troublé par les capacités du bateau, Primo n’assure pas moins sa mission de garde du corps de Vittorio, tout en étant son confident. Il est aussi le seul à pouvoir approcher Mia, la fille unique, solitaire et timide, de son employeur. Alors que Vittorio se marie avec Angelica, une beauté de Naples, il est assassiné lors de la fête par un grand truand local, Lo Giusto, également amant de la nouvelle mariée. Primo est alors renvoyé et Mia, rendue aphone par le choc de la mort de son père, devient l’esclave d’Angelica, de ses 5 filles et de son fils. Cependant, seule héritière du Megaride, Mia a de la valeur pour Lo Giusto et pour son futur plan d’expansion de son activité mafieuse…

Funan

Au Cambodge, la vie est paisible jusqu’à l’annonce de la victoire des Khmers Rouges. Ceux-ci vont alors déporter toute la population, surtout les citadins, à la campagne. Tous vont être répartis dans des camps de “travail” pour être rééduquer et servir la cause du parti Khmer. Nous suivons une famille ordinaire qui commence l’exode avec des milliers d’autres personnes. Un jour le fils de 4 ans, Sovanh, est séparé des autres et seule la grand-mère arrive à le rejoindre. Le reste de la famille ne peut les rattraper, étant repoussé de force par les soldats khmers. Dès lors, Chou, la mère, n’aura de cesse de tout faire pour retrouver son fils…

Okko et les fantômes

Après avoir assisté à un festival dans un petit village, la jeune Okko est victime dans un accident de la route avec ses parents. Son père et sa mère étant morts, elle doit retourner à la campagne chez sa grand-mère. Or celle-ci, propriétaire d’une petite auberge traditionnelle, ne vit que pour son travail et n’a que peu de temps à consacrer à sa petite fille. Alors qu’elle tente de s’acclimater à son nouvel environnement, Okko rencontre l’inoffensif fantôme du petit garçon qui hante les lieux, Uribo. Ce dernier convainc la jeune fille de commencer à travailler avec son aïeule pour la soulager, s’aider elle-même et peut-être un jour prendre la succession…

On Happiness Road

Tchi vit aux Etats-Unis où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain ». Poussée par ses parents, modestes ouvriers, elle y est partie après ses études à Taïwan et a même rencontré son futur mari sur place. Un jour, elle apprend que sa grand-mère adorée vient de mourir. Elle rentre alors dans sa ville natale, dans son quartier nommé Happiness Road et se retrouve submergée par ses souvenirs d’enfance. Elle aperçoit soudain sa grand-mère, en partance pour le ciel, qui lui demande si elle est heureuse. Que peut-elle répondre à cela ?

Maquia – When the Promised Flower Blooms

Les Iorphs sont des humains à l’apparence particulière et possédant une très grande longévité. A cause de ces caractéristiques, ils vivent volontairement à l’écart, occupant leurs longues années d’existence à tisser des hibiols, symboles de leur peuple, portant l’histoire des individus. Or un jour un escadron de soldats du royaume de Mezarte, chevauchant des Renatos, des dragons volants, les attaquent. Dans le tumulte, Maquia, une jeune Iorph adolescente se retrouve emportée par un Renato devenu fou. Survivant au crash du dragon dans une forêt, elle voit au loin son village bruler. Désespérée, elle cherche à se suicider avant d’entendre les pleurs d’un bébé. Elle trouve celui-ci dans les bras de sa mère morte, dans un campement attaqué par des bandits. Comme il partage le même destin qu’elle, Maquia décide de l’emmener avec lui et de devenir sa mère.

Cats

Alors qu’une jeune femme s’installe dans son nouvel appartement, elle adopte un chat pour lui tenir compagnie. Quelques années plus tard, celui-ci est devenu totalement casanier, même si maintenant son fils et une femelle ara se trouve avec lui. Curieux et dynamique, le petit chat rêve d’aller à l’extérieur et surtout de découvrir Peachtopia, un paradis pour les chats qui se trouverait sur la montagne de l’autre côté du fleuve. Débrouillard et inventif, il va créer une fusée (!) avec des bouteilles de coca (!!) pour atteindre ce lieu mythique. Désemparé, son père va alors surmonter sa peur de l’extérieur et, avec l’aide du perroquet, tenter de rattraper son fils…

Liz and the Blue Bird

C’est la rentrée pour le lycée Kitauji et le club de fanfare. La timide et réservée Mizore est ravie de pouvoir retrouver sa très bonne amie la dynamique et meneuse Nozomi. Si elles s’apprécient beaucoup malgré leur différence de caractère, une ombre se pointe à l’horizon. Comme elles sont en 3ème année, elles doivent décider de leur avenir et Mizore a vraiment peur de perdre de vue Nozomi. Cependant elle n’arrive pas à communiquer correctement à son amie ses sentiments. De plus leur club a choisi d’interpréter le morceau Liz et l’Oiseau Bleue, qui parle de séparation, pour la compétition nationale. Et en prime, elles devront jouer un solo ensemble, Mizore au Hautbois et Nozomi à la flûte traversière. Comment l’aborder sereinement ?